2008年2月アーカイブ

メールにて、「音符のカップは販売されないのですか」とお問い合わせいただきました。

販売してますよ!

ほら!!

これから、ショップページにニュースがあったときは、このブログでお知らせするようにしますね。

遠くアメリカより、お問い合わせいただき有り難うございました!

さて、このカップ、5種類。つまり5つの曲の楽譜の一部が書かれています。どれも、私のCD「1935」に収録されている曲です。制作者側は「1曲ずつ5客」を買ってくださる方があるかな、と想像していたのですが、ところがどっこい。

ショパンが好きなので「ノクターンを5客」とか、アマリリスがなつかしいので「アマリリスを2客」という風にご購入いただく方が続出。なるほど、そうか、です。

そんなわけで、上記の2曲は売り切れ、今あるのは「チャールダシュ」「金婚式」「しゃぼん玉」です。 写真にない在庫も少しですが、あるようです。1つずつ違うところが描かれておりますので、曲の部分やタッチにこだわりのある方は、

どうぞこのブログ右上の「ご感想・ご意見」のフォームからお気軽にお問い合わせください。

気に入っている音色のマレットがここまで無惨にむけちゃいました。

このところ、このマレット、大活躍していたからね。ご苦労さま、というところです。

芯の上に糸を巻いているので、糸をほどいて巻き直せばいいだけの話しなのですが、むけていくあたりがちょうどいい音色だったりするのです。それに、巻き直すと、妙に堅い音色になって、しばらく馴染むまで本番では使えないことが多いのです。 だから、もう少し使えるか、なんて思っている間に、日が経つのです。

アボガドの食べ頃を迷うような感じ、かな。

でも、近々、巻き直さないといけないんだからね、えいっ、と糸をとっちゃおうかな。

いや、まだ、結構いい音するんだよね。

今日は、優柔不断な私です。

ブランケット、本日より発売になっております。

「ほぼ日」ご担当の方から、

「販売数量を設定しているのですが、

初日から好調なスタートを切っています。」

数量限定販売ですので、購入をご検討中の方はお早めに。

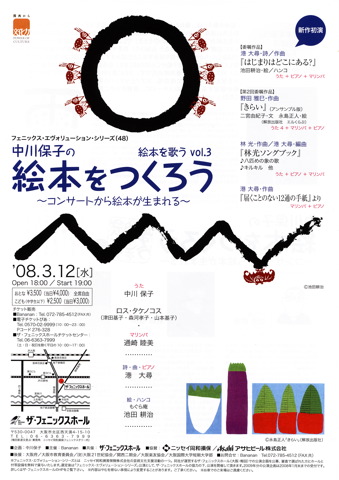

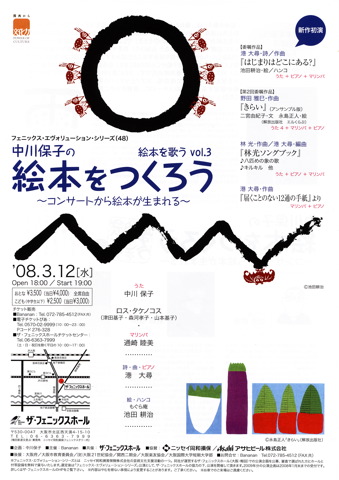

今日は、中川保子さんのコンサート「絵本をつくろう」のリハーサル。

マリンバの運搬が大変なことと、東京から来る人が駅に近いことなど、諸事情でたいていリハーサルはうちでやります。

当日は、ホールのスクリーンに映像を映しながら演奏。

今日は、映像と音とのからみを、仮に部屋の壁に映してチェック。

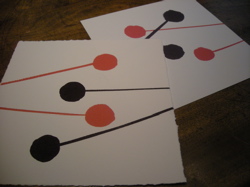

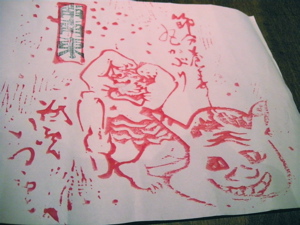

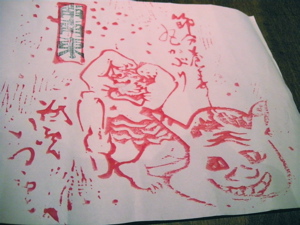

壁にうつっている絵は、こんな感じです。

壁にうつっている絵は、こんな感じです。

仕上がり具合は、まずまず、順調です。

仕上がり具合は、まずまず、順調です。

壁にうつっている絵は、こんな感じです。

壁にうつっている絵は、こんな感じです。

仕上がり具合は、まずまず、順調です。

仕上がり具合は、まずまず、順調です。 11時からスタート、最終時計を見たら22時でした。ふぅ〜。

昨夜準備したカレー。サラダもあわせて、しっかり食べました!

明日は、12日のリハーサル。

うちにみんな集まります。

中川さんに、港さんに...総勢9名!!!

昼ご飯....

そうだ、カレーを作ろう!

というわけで、カレーを作っています。

すみません、肉がない。

油揚げで我慢してください。

タマネギをいためて、いい色になってきたところで、にんじんをほうりこみ。

そんなことをしながら、さといもの皮をむく。

野菜カレー、ね。

大根も入れちゃいましょう。

あと、いろいろいれます!

うちは、完全防音ではないので、いくら遅くても23時で練習終わり。

なので、その後は、こういうことになるのです。

ほぼ日(「ほぼ日刊イトイ新聞」)で以前デザインを担当させていただいた、hobonichi gokigen haramakiのシリーズ。

この中で人気の高かったブランケット2枚が2月26日より再販売されます。

私(正確には、谷本さんと)が担当させていただいたのは、朝顔とパイナップルです。

いずれも、私の銘仙コレクションがデザインソースとなっています。

私は、このブランケット、鍼灸治療の時に使っていて、

先生に「いいね」と褒めてもらっています。

素肌に触れても、ちくちくせず、優れものです。

是非、一度チェックしてみて下さい。

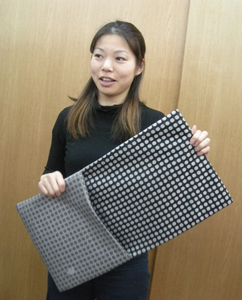

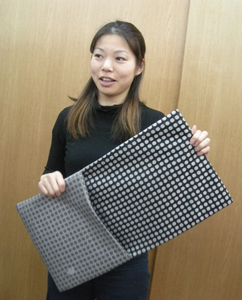

小川雅代さんは自らのファッションブランド"CAPT."を2007年秋に立ち上げられました。ジャケットとおそろいのパソコン袋、なんていう一風変わった注文にも対応できますよ。そんな姿で商談に出向けば、話題も盛り上がり商談成立間違いなし!ですね。(きっと...)

通崎さんが演奏会で着ているこの衣装も小川さんの作品です。(写真:読売ONLINE2006年11月28日より)

通崎さんが演奏会で着ているこの衣装も小川さんの作品です。(写真:読売ONLINE2006年11月28日より)

これをもって、4回にわたるパソコン袋製作レポートを終わらせて頂きます。最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。これからも折にふれ、製作現場レポートをいたします。では、また。(J-spirit Tsugita)

「その1」

「その2」

「その3」

「その4」

通崎さんが演奏会で着ているこの衣装も小川さんの作品です。(写真:読売ONLINE2006年11月28日より)

通崎さんが演奏会で着ているこの衣装も小川さんの作品です。(写真:読売ONLINE2006年11月28日より)

これをもって、4回にわたるパソコン袋製作レポートを終わらせて頂きます。最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。これからも折にふれ、製作現場レポートをいたします。では、また。(J-spirit Tsugita)

「その1」

「その2」

「その3」

「その4」

(J-spirit)

小川さん、ちょっと待って下さい! 何してるんですか?

袋がぐちゃぐちゃに・・・ あっ、そうか! ひっくり返して、表側を引っぱり出すんですね。わざわざ裏から縫って、生地をひっくり返すことで縫い目が表に出ないようにしたんですね。なるほど。ですが、この手をつっこんだ口はどうするのでしょうか。

まずは、その答えの前に!

まずは、その答えの前に!

完全にひっくり返した後は、角がきれいな鋭角になるよう、生地をきちんと折畳んで袋の中にしまいます。

角の部分に指先を入れ、のばします。道具を使わなくても美しく仕上がります。

角の部分に指先を入れ、のばします。道具を使わなくても美しく仕上がります。

そして縫製の最終工程、表生地を引っ張り出した袋のまだ空いている部分を手縫いで仕上げます。

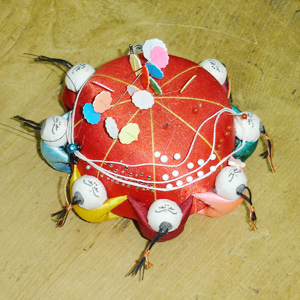

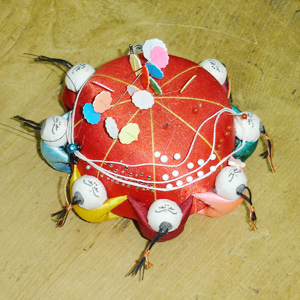

これは唐子の針山です(おまけ)。

最後の袋閉じも、和裁の「四つ縫い」という技法を使い縫い糸が表に出ないように仕上げます。

最後の袋閉じも、和裁の「四つ縫い」という技法を使い縫い糸が表に出ないように仕上げます。

そして最後にアイロンで角やカーブの受け口など、全体をきれいに整えて、パソコンサイズが縦・横とも28cmという特注品の完成です。

小川さん、お疲れさまでした! どのタイプも、きれいなパソコン袋に仕立ててもらい、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

「その4」に続く

「その1」

「その2」

「その3」

「その4」

袋がぐちゃぐちゃに・・・ あっ、そうか! ひっくり返して、表側を引っぱり出すんですね。わざわざ裏から縫って、生地をひっくり返すことで縫い目が表に出ないようにしたんですね。なるほど。ですが、この手をつっこんだ口はどうするのでしょうか。

まずは、その答えの前に!

まずは、その答えの前に!完全にひっくり返した後は、角がきれいな鋭角になるよう、生地をきちんと折畳んで袋の中にしまいます。

角の部分に指先を入れ、のばします。道具を使わなくても美しく仕上がります。

角の部分に指先を入れ、のばします。道具を使わなくても美しく仕上がります。

そして縫製の最終工程、表生地を引っ張り出した袋のまだ空いている部分を手縫いで仕上げます。

これは唐子の針山です(おまけ)。

最後の袋閉じも、和裁の「四つ縫い」という技法を使い縫い糸が表に出ないように仕上げます。

最後の袋閉じも、和裁の「四つ縫い」という技法を使い縫い糸が表に出ないように仕上げます。

そして最後にアイロンで角やカーブの受け口など、全体をきれいに整えて、パソコンサイズが縦・横とも28cmという特注品の完成です。

小川さん、お疲れさまでした! どのタイプも、きれいなパソコン袋に仕立ててもらい、いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

「その4」に続く

「その1」

「その2」

「その3」

「その4」

(J-spirit)

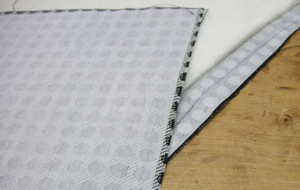

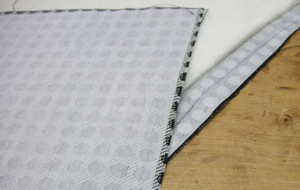

「その1」の製作過程で、下の写真のように「厚い芯」と「薄い芯」それぞれの貼られた生地ができました。

そしてこの2枚の生地の表側同士を、下の写真のように背中合わせにし、いよいよミシン縫製です。

先ずは、パソコンを入れる口の部分を縫い合わせます。このカーブを、歪み無く張りのある美しいラインに仕上げるために、表地と裏地のバランスを取る「追い出し」という技術を使います。縫い糸は強度の高いポリエステルを使っています。

続いて、表生地と裏生地をそわせるように待ち針をうち、パソコン袋の縦にあたる両サイドを縫い合わせます。

生地によれやたるみが出ないように右手で生地を引っ張りながら縫っていきます。それぞれの生地の伸縮性が違うのでこの引っぱり具合は経験と技術が必要です。

下の写真は、袋の底になる部分です。強度を上げるため二重に縫い目を入れています。

袋の縦の左右が縫い合わされそれらしくなったなと思って見ていると、小川さんやおらその中に手を入れて、中から何かを引っ張り出そうとしだしました。あれれ・・・?

そしてこの2枚の生地の表側同士を、下の写真のように背中合わせにし、いよいよミシン縫製です。

先ずは、パソコンを入れる口の部分を縫い合わせます。このカーブを、歪み無く張りのある美しいラインに仕上げるために、表地と裏地のバランスを取る「追い出し」という技術を使います。縫い糸は強度の高いポリエステルを使っています。

続いて、表生地と裏生地をそわせるように待ち針をうち、パソコン袋の縦にあたる両サイドを縫い合わせます。

生地によれやたるみが出ないように右手で生地を引っ張りながら縫っていきます。それぞれの生地の伸縮性が違うのでこの引っぱり具合は経験と技術が必要です。

下の写真は、袋の底になる部分です。強度を上げるため二重に縫い目を入れています。

袋の縦の左右が縫い合わされそれらしくなったなと思って見ていると、小川さんやおらその中に手を入れて、中から何かを引っ張り出そうとしだしました。あれれ・・・?

(J-spirit)

はじめまして、ジェイ・スピリットの次田です。

通崎さんには、いつもお世話になっております!

「通崎好み製作所」ブログは開設から毎日楽しく拝見しておりましたが、書き込むのはこれが初めてです。 1月の発表以来ご好評を頂いているパソコン袋がどのように作られているかを取材いたしましたので、数回に分けてご報告いたします。 実は多くの方から「あのどこにも縫い目が無く、奇麗に仕上がっているのはどうやって縫製しているの?」と質問を受けていました。その秘密も徐々に明らかになります!

今回は、通崎さんが選んだイタリア製ヴィンテージ生地(素材:絹/ヴィスコース)を、小川雅代さんがリバーシブルに仕立てるパソコン袋の製作過程を追いました。 このタイプは大好評で、ここでご紹介するこの受注品が最後の一つとなりました。なお、他のタイプでも、製作工程はほぼ同じですので、是非最後までご覧になってください。

1)裁断と芯地はり

先ず、お客様のお持ちのパソコンサイズに合わせて生地を裁断。パソコン分の厚みの取り方がむずかしいのですが、これには小川さん独自の方程式(これは企業秘密!)があり、パソコンのサイズを伝えれば、不思議と、ほど良い大きさに仕上がります。

下の写真は裁断された生地にアピコ芯という不職布の芯地を貼ったものです。この芯地を貼る事で美しい形が長持ちするわけですね。

仕上がりの美しさを保つ秘訣は、芯地をとにかく丁寧に貼ることだそうです。やわらかい生地ほど「よれ」が出やすいので慎重さが必要となります。小川さんの場合、この工程に30分をかけているそうです。

仕上がりの美しさを保つ秘訣は、芯地をとにかく丁寧に貼ることだそうです。やわらかい生地ほど「よれ」が出やすいので慎重さが必要となります。小川さんの場合、この工程に30分をかけているそうです。

2)緩衝材の貼付け

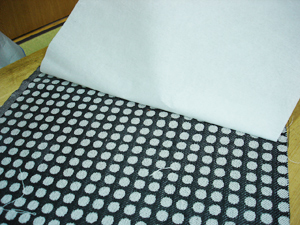

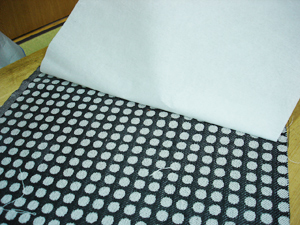

完全防護とまではいきませんが、多少のショックには耐えられるように表地と裏地の間にアクリル系(遮熱効果あり)の綿を挟みます。先ず予め貼っておいた接着芯をはがし、接着剤が乗ったところに綿を乗せます。下の写真は接着芯をはがすところ。

そして下の写真はその上に綿を乗せるところです。

下の写真は綿の断面ですが、8mm位の厚みでしょうか。芯地が貼られているのはパソコンを入れる口にあたる部分でこれは補強のためです。 また緩くカーブしたミシン糸のラインが見えますが、これはパソコン本体を取り出しやすいようにと、こだわった口のカーブの部分です。カーブにすると、むずかしい仕事がひとつ増えるようですが、ここは機能とデザインを重視です。

次は生地と綿をひっくり返して上からアイロンで全体を押さえていきます。これによって、綿の厚みを約3mmにまで圧縮し適度な厚みに整えます。全てを均一な厚みにするのは、「アイロンの技」のように見えます。

そして必要のない綿の部分はハサミでカットします。

そして必要のない綿の部分はハサミでカットします。

次の工程は「その2」でご報告いたします。

「その1」

「その2」

「その3」

通崎さんには、いつもお世話になっております!

「通崎好み製作所」ブログは開設から毎日楽しく拝見しておりましたが、書き込むのはこれが初めてです。 1月の発表以来ご好評を頂いているパソコン袋がどのように作られているかを取材いたしましたので、数回に分けてご報告いたします。 実は多くの方から「あのどこにも縫い目が無く、奇麗に仕上がっているのはどうやって縫製しているの?」と質問を受けていました。その秘密も徐々に明らかになります!

今回は、通崎さんが選んだイタリア製ヴィンテージ生地(素材:絹/ヴィスコース)を、小川雅代さんがリバーシブルに仕立てるパソコン袋の製作過程を追いました。 このタイプは大好評で、ここでご紹介するこの受注品が最後の一つとなりました。なお、他のタイプでも、製作工程はほぼ同じですので、是非最後までご覧になってください。

1)裁断と芯地はり

先ず、お客様のお持ちのパソコンサイズに合わせて生地を裁断。パソコン分の厚みの取り方がむずかしいのですが、これには小川さん独自の方程式(これは企業秘密!)があり、パソコンのサイズを伝えれば、不思議と、ほど良い大きさに仕上がります。

下の写真は裁断された生地にアピコ芯という不職布の芯地を貼ったものです。この芯地を貼る事で美しい形が長持ちするわけですね。

仕上がりの美しさを保つ秘訣は、芯地をとにかく丁寧に貼ることだそうです。やわらかい生地ほど「よれ」が出やすいので慎重さが必要となります。小川さんの場合、この工程に30分をかけているそうです。

仕上がりの美しさを保つ秘訣は、芯地をとにかく丁寧に貼ることだそうです。やわらかい生地ほど「よれ」が出やすいので慎重さが必要となります。小川さんの場合、この工程に30分をかけているそうです。2)緩衝材の貼付け

完全防護とまではいきませんが、多少のショックには耐えられるように表地と裏地の間にアクリル系(遮熱効果あり)の綿を挟みます。先ず予め貼っておいた接着芯をはがし、接着剤が乗ったところに綿を乗せます。下の写真は接着芯をはがすところ。

そして下の写真はその上に綿を乗せるところです。

下の写真は綿の断面ですが、8mm位の厚みでしょうか。芯地が貼られているのはパソコンを入れる口にあたる部分でこれは補強のためです。 また緩くカーブしたミシン糸のラインが見えますが、これはパソコン本体を取り出しやすいようにと、こだわった口のカーブの部分です。カーブにすると、むずかしい仕事がひとつ増えるようですが、ここは機能とデザインを重視です。

次は生地と綿をひっくり返して上からアイロンで全体を押さえていきます。これによって、綿の厚みを約3mmにまで圧縮し適度な厚みに整えます。全てを均一な厚みにするのは、「アイロンの技」のように見えます。

そして必要のない綿の部分はハサミでカットします。

そして必要のない綿の部分はハサミでカットします。

次の工程は「その2」でご報告いたします。

「その1」

「その2」

「その3」

(J-spirit)

今日、ダンサーの珠実ちゃんから届いた郵便の中に、

オマケって、

きれいなパッケージのチョコレートが入っていました。

よく見ると「オーガニック・チョコレート」と書いてあります。

裏面もよく見ると、なるほど。

カカオマス、砂糖、カカオバター、ローズヒップなど、

どれもオーガニックのもので作られているチョコレートなんです。

チョコレート好きには、有名なのかな。どんなお味か楽しみです。

製作の秘密!を取材に来られました。

普段、小川雅代さんはご自宅で仕事されていますが、

今日は仮にうちの家業の仕事場で。

写真を撮って、ハナシを聞いて、次田さんお一人では大変そうなので、おせっかいな私は取材のお手伝いしました!

ミシンを使う小川さん

袋の中の芯にもこだわりがあります。

詳しくは、次田さんの報告をお待ちください。

確定申告の季節がやってきました。

「所長の弟子のミツナガです」でお馴染みのミツナガアヤコちゃんが、

毎年手伝ってくれるので、大助かりです!

アヤちゃんを紹介します。

アヤちゃんは、今年同志社女子大学の音楽学科を卒業。

4月29日には「打楽器新人演奏会」に出演します。

このコンサートは毎年関西打楽器協会主催で行われ、今年で23回目を迎えます。今年も新卒8名が初々しい演奏を披露する予定。

写真でのアヤちゃんはかわいらしい雰囲気ですが、今回演奏する曲は、かなりエネルギッシュなものです。

石井眞木「飛天生動Ⅲ」(マリンバ・ソロ)と、クセナキスの「ルボンb」(パーカッション)。

この写真からの変貌振り?!を是非、見に、聴きに、いらしてください。

大阪フィルハーモニー会館 1時半開演

大学・一般1500円 中高生以下1000円。

お問い合わせ関西打楽器協会06-6423-0359

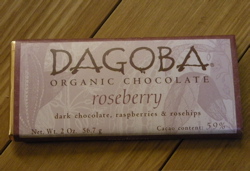

現代日本を代表する作曲家のひとり、林光さんとのデュオリサイタル情報をお知らせします。

この日は、光さんの新アレンジ、マリンバとピアノのためバッハ作品で幕開け。光さんの唯一のピアノの生徒だった武満徹の娘、真樹さんのためにかかれたピアノ作品をマリンバとピアノで...と一部はピアノのソロもとりまぜ進みます。

2部では、親しみのある素敵な小品を並べて演奏します。

少し色の違う曲も、ということでマリンバ・ソロでは、高橋悠治作品を弾きます。

一昔前までは、弾きたい曲があると「この間、○○さんの演奏会で聴いた作品を私も是非演奏してみたいので、楽譜を送っていただけないでしょうか」というお願いの手紙を直接作曲家に送ったものですが、今は、高橋悠治さんなどHPから無料で楽譜をダウンロードできる時代です。

便利なような、さみしいような。

今も残している、この「橋をわたって」を送ってくださった封筒を見ると、なんだか感慨深いです。

初めて林光さんにそんな手紙を書いたのは、もう15年ほど前になるでしょうか。

以前、林さんとのデュオの演奏を初めて聴いてくださった方がこうおっしゃいました。

「林さんのピアノって、子どもがはじめてピアノを弾けるようになって嬉しい〜!って喜びながら弾いているような演奏ですね」と。

音楽の喜びがあふれた初々しい演奏、とでも訳しましょうか。う〜ん、うまく説明できませんが、なかなか出会えないホンモノの音楽に違いありません。

是非、ご来聴ください。

今日は、午前中から雑誌の取材がありました。

昭和の風情が残る近所の商店街で編集者の寺田さんと

カメラマンの佐藤さんを撮影?!

また突然の思いつきで谷本さんに無理を言って、こんなものを作っていただきました。

何が起こったか、正確には、

4月20日発売「旅」(新潮社)6月号をご覧ください。

1935の箱には、びっくりです。

「1935年 菓子」 で検索すると、いろいろひっかかります。

神戸だと、例えば、「ボックサン」という洋菓子店が1935年創業のようです。

京都にも1935年創業の洋菓子屋さんが数軒あります。

1935年創業のお店のお菓子を食べながら、1935年製の木琴を聴くイベントなんて、楽しそうですね。

1935年に建てられた建造物で開催できると、なおよし。

1935年生まれの方は無料招待にしましょうか。

そうすると、客席が昭和10年生まれで埋め尽くされたりして。(笑)

と、イメージは膨らみます。

徳島の展覧会にわざわざ神戸から来られた方に頂いたお菓子の箱に大きく「1935」の文字。残念ながら中身はみんなで食べてしまいましたが、昔ながらのクッキーが入っていました。1935年創業の洋菓子店のものだそうです。やはりいろんな西洋式を盛んに取り入れていた時期だったのでしょうね。今でも続くこの洋菓子店のBGMはどんなでしょ?

(tanimoto)

谷本さん、お帰りなさい。

ちょうど昨日、徳島在住でこのブログを見て下さっている方からお便りが届きました。

谷本さんの、徳島の海や空、藍染めの色からモチーフを得たブルーの作品など、徳島人からみても徳島の風土の一面が感じられ、とても素敵だったと書いてありました。

その方、実は高槻のコンサートにも来てくださっており、また岩野勝人さんのワークショップ「くもならべ」にも参加され、楽しまれたとのことでした。

私の演奏をパワフルだと書いてくださっていますが、たぶんご本人の方がパワフルです!

ご無沙汰しております。谷本です。徳島から帰ってきました。(といってもだいぶ前に帰っていたのですが、少々、たまっていた仕事に追われておりました。)徳島の展覧会はオープン早々盛況で、内覧会、ギャラリートークにもたくさんの方にご来場いただきました。こちらのブログを見て、来場頂いた方もおられたようです。ありがとうございました。

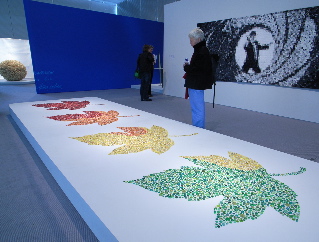

徳島では美術館の中で制作したり、かなり贅沢な時間をすごさせてもらいました。(その作品は展示していないのですが)徳島再見というテーマの展覧会でしたが、私にとっては同時に京都を見直す機会ともなりました。京都と徳島で制作した『kyotototokushima』他(写真奥)を展示させていただいています。私ともう一人参加した中西信洋氏は「六本木クロッシング」や「VOCA展」などにも参加している、今、関西で一番の注目株。彼の作品は現地で制作、設置のためココでしか見ることが出来ない作品です。徳島近辺の方は是非、お見逃しなく。

そして、写真中央が今回の展覧会の主役、岩野勝人氏の新作『Man&Woman 天水』。徳島への想いと野田氏の曲からのインスピレーションによる作品です。(たぶん)

IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見

徳島県立近代美術館

徳島では美術館の中で制作したり、かなり贅沢な時間をすごさせてもらいました。(その作品は展示していないのですが)徳島再見というテーマの展覧会でしたが、私にとっては同時に京都を見直す機会ともなりました。京都と徳島で制作した『kyotototokushima』他(写真奥)を展示させていただいています。私ともう一人参加した中西信洋氏は「六本木クロッシング」や「VOCA展」などにも参加している、今、関西で一番の注目株。彼の作品は現地で制作、設置のためココでしか見ることが出来ない作品です。徳島近辺の方は是非、お見逃しなく。

そして、写真中央が今回の展覧会の主役、岩野勝人氏の新作『Man&Woman 天水』。徳島への想いと野田氏の曲からのインスピレーションによる作品です。(たぶん)

IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見

徳島県立近代美術館

(tanimoto)

今、大井玄『「痴呆老人」は何を見ているか』(新潮社)を読んでいます。

現在「痴呆症」は「認知症」と言われていますが、この本のタイトルはあえて「痴呆」という言葉を使っています。作者曰く「我々は皆、程度の異なる「痴呆」である」からだそうです。

この本に興味をもったのは、内容はもとより、大井さんのプロフィールを見ると、1935年生まれだったから。

私の「木琴」と同じ生まれ年!

ちなみに、小澤征爾さんや大江健三郎さんも1935年生まれです。あっ、美輪明宏さんも。

さらには、大井さん、京都出身の方なんですね。

著者に、勝手に親近感を抱く私、です。

日が差してきたけれど。

洗濯物、

干すべきか干さざるべきか。

今日は、初午(はつうま)。

お天気だったら朝一番に、清少納言も出かけたという、伏見稲荷へ初午詣に出かけようと思っていましたが、あいにくの雨。雨だから出かけない、というのはかえってバチが当たりそうだなあ、と思いつつ...

いなり寿司を食べました!

横浜在住の方からいただいたラーメンを食べました。

チャーシューと京野菜の「九条ねぎ」をたっぷり入れて。

おいしかった!

普段から、食器類はほとんど昭和の初め頃のものを使っていますが、うどんやラーメンにちょうどいい鉢って、骨董屋ではなかなか見つかりません。

時々出会うけれど、どれも思ったより小ぶりなのです。

これは、全く上等でもなんでもないのですが、その気軽さと大きさが気に入って使っている鉢です。

こんにちは。所長の弟子のミツナガです。

9日、高槻現代劇場でのコンサート、11年振りの大雪の中開催されました。

周辺地域でバスの運行がストップし、来られなかった方もあったようで、大変残念でしたが、それでも!たくさんの方がご来聴になりました。

先生が所属されているヒラサ・オフィスhttp://www.hirasaoffice06.com/の平佐さんです。

ピアニストの平林さんと「紳士って感じの方ですね〜」と話していると、先生に「ってかんじ、じゃなくて、紳士!」と言われました。

高槻現代劇場のスタッフの方もとても気持ちのいい方ばかりで、私も快適にお手伝いさせていただきました! ホールで準備してくださったお弁当も、こころなしか上等だったような(笑)

ちなみに、先生は、いつもポットにいれたご自分の「いり番茶」を持参されています。「天使突抜一丁目」でも紹介されている京番茶です。 http://www.ippodo-tea.co.jp/zukan/zukan_37.html

コンサートは大成功だったと思います。

最後に、先生の本日のハラマキ、よく見るとおへそのところがマレット柄、を紹介しておきます。(mitsunaga)

来月は幼稚園でコンサートがあります。

小学校での公演はここのところ毎年、年間数回あるのですが、幼稚園は5年振りくらい?

最近の幼稚園のこども達って、どんな曲を喜ぶのかしら、と幼稚園の方に尋ねてみたところ、FAXをいただきました。

合奏している曲「ラデツキー行進曲」

聴いている曲「アルゼンチンよ泣かないで(ニニ・ロッソ)」等々。

なんだか、すごい幼稚園。

でもリストを見ると、謎の曲もありまして。

「森のファミリーレストラン」

「公園にいきましょう」

これってどんな曲?!

今度の休みに調べてみることにしましょう。

全体的には、知ってる曲、知らない曲、いろいろあった方がいいですから、子ども達にも、ピアソラだの、港大尋だの、聴いてもらうことになるんですが。

ちなみに以前、小学校公演のために「NHKみんなのうた」をチェックして知った、宇多田ヒカルの「ぼくはくま」。とても気に入ったので、「こどものうた」にしてしまうのはもったいないと、マリンバトリオにアレンジしてよく演奏しています。

http://www.emimusic.jp/hikki/kuma/cd/index_j.htm

昨秋、朝日新聞に、花を贈る話題で、短い文を書きました。

その中で、「いただいてうれしかったお花」の例えを挙げたのですが、これが、わかるんですね。イニシャルを書いたわけでもないのですが、なんと、そのコラムを読んだ方が、贈ってくださった主に「通崎さんのコラムに出てくるのは、あなたのことでは」と切り抜いて届けてくださったのだそうです。勘のいい方がおられるものです。私は思わず、ネタにしてごめんなさい!と頭を抱えてしまいました。

その主が、またお花を贈ってくださいました。

京都出身で東京目黒にお店を構えておられる、フローリスト山岡マリさんのフラワーショップGINKGOから。

一日経った大根は味が浸んでおいしいです。

余った大根は、昨夜のうちに葉っぱを少しとゆずを入れて塩漬けに。 彩りを優先して、ちょっとゆずを入れすぎ、食べてから後悔。

港さんと中川さんと、練習終わり。

今日は、港さん日帰りだしね、練習終わって食事に行く時間もないしね、じゃあ、何か作って家で食べましょう!ということで、京都らしいお野菜を。サッカーボールほどある大きくて丸い「淀大根」と薄揚げを炊きました。あと、もう立春だし「菜の花のからしあえ」その他、いろいろ。

港さん、おいしいってたくさん食べてくれました。

仕上げは、火鉢で焼く「豆餅」。

いい演奏会になりそうです。ん?!

明日から、うたの中川保子さんのコンサート「絵本を歌うvol.3」のリハーサルがスタートです。

http://phoenixhall.jp/evolution/2008/4/中川保子の絵本をつくろう+~コンサートから絵本が生まれる~%0D%0A絵本を歌うvol.3 (共催)

絵本に音楽が付く、というこのコンサート。実際ステージではスクリーンに絵本が映し出され、それを見ながら音楽を聴いていただくことになります。

昨年は、野田雅巳さん作曲「きらい」(二宮由紀子・文/永島正人・絵)という作品等を演奏しました。今年は、その再演に加え、港大尋さんの新作があります。

今回、港さんは曲のみならず、お話も作っておられます。

明日、その曲が届きます。というか、港さんが曲を携えて東京から京都にやってきます。

先に届いている絵本のテキストの一部

「はじまりはどこにある」

月に憑かれて 月に疲れて

月を落として ツキが尽きた

月の顔つき 月の腰つき

月はキツネに

キツネはキツツキに

キツツキはツキノワグマに

ぐるぐる憑いた(....と続く。)

これに、どんな曲がつくのか、楽しみ。

港さんのことを一言で説明するのはむずかしいのですが...

説明するのに、奇才、機才、鬼才、どれを使おうかと迷うような、才人です。音楽はとびきり楽しいです。

このコンサートでは、「絵本を歌う中川さん」をマリンバで伴奏するのみならず、港さんとのデュオでも演奏することになっています。

ショウコさんよりメールで写真が送られてきました。

展示作業とオープニングパーティーでのものであります。

ボタン並べも終盤。腰もシンドクなったところを撮られちゃった!

ボタン並べも終盤。腰もシンドクなったところを撮られちゃった!

下は左がショウコさん、次がGGの川嶋啓子さん、次は作家の一人だけど忘れた(イイカゲンなヤツ)。

なんといってもケイコさんが着物で注目のマト、ショウコさんはノダさん作の黒いネットのドレスを着ていて大評判!

男は地味なもんです、ハイ。

展示作業とオープニングパーティーでのものであります。

ボタン並べも終盤。腰もシンドクなったところを撮られちゃった!

ボタン並べも終盤。腰もシンドクなったところを撮られちゃった!下は左がショウコさん、次がGGの川嶋啓子さん、次は作家の一人だけど忘れた(イイカゲンなヤツ)。

なんといってもケイコさんが着物で注目のマト、ショウコさんはノダさん作の黒いネットのドレスを着ていて大評判!

男は地味なもんです、ハイ。

(toyazaki)

今日は、節分。

うちでは、鶴屋吉信の「福ハ内」という、豆の形をしたお菓子をいただくのが恒例です。

杉の枡にはいっているのですが、富岡鉄斎の賛、山本春挙のお多福豆の絵の包装も素敵です。

以前は、節分の頃にしか売られていなかったような気がするのですが(気がするだけかも...)最近は縁起物のお菓子として、12月から節分までの季節限定ということでお店に並んでいるようです。

お昼には、祇をん・いづ重の巻き寿司をいただきました。

こちらも、毎年、木版刷りの包装が楽しみで。

英国はノーリッチで29日から始まった"Cloth & Culture NOW"。

英国はノーリッチで29日から始まった"Cloth & Culture NOW"。作品設置とオープニングセレモニーに参加して昨日帰りました。

想像したほど寒くなく(パッチ2枚で対策万全)意外に食事もおいしい!

で、英語以外はたいした障害もなく、ヨカッタ、よかった。

大学構内にあるセンズベリー・センターはモダン(有名建築家)ですなー。

センズベリーさんは日本で言えばダイエーの創業者みたいなひとで、

コレクションもイイ感じ、そして太っ腹なのであります。

大学で芸術を学ぶ人のためにドーンと美術館を建てちゃったのですぞ!

写真は会場風景で手前に並ぶのがボタンインスタレーションの作品。

タイトルは'Passage of Time'で、四季を色彩で表現しました。

右上のがパッチワークで創った007ジェームス・ボンド(バーン)。

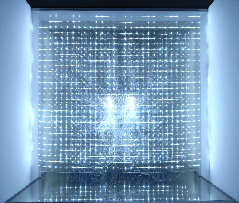

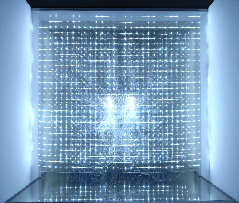

次のはフィンランド作家の光ファイバーを織った斬新なタピストリー。

次のはフィンランド作家の光ファイバーを織った斬新なタピストリー。

それから親しい三橋遵氏の水面と釣りをイメージさせる作品(部分)。

影がキレイね。

下のは一緒に展示作業をした新鋭の野村晶子さんの作品。

下のは一緒に展示作業をした新鋭の野村晶子さんの作品。

影のところは小さな和紙を重ねることで透けて見えるのがミソ。

この分野で日本のレベルは高く尊敬されるんですよ(ホント)。

想像したほど寒くなく(パッチ2枚で対策万全)意外に食事もおいしい!

で、英語以外はたいした障害もなく、ヨカッタ、よかった。

大学構内にあるセンズベリー・センターはモダン(有名建築家)ですなー。

センズベリーさんは日本で言えばダイエーの創業者みたいなひとで、

コレクションもイイ感じ、そして太っ腹なのであります。

大学で芸術を学ぶ人のためにドーンと美術館を建てちゃったのですぞ!

写真は会場風景で手前に並ぶのがボタンインスタレーションの作品。

タイトルは'Passage of Time'で、四季を色彩で表現しました。

右上のがパッチワークで創った007ジェームス・ボンド(バーン)。

次のはフィンランド作家の光ファイバーを織った斬新なタピストリー。

次のはフィンランド作家の光ファイバーを織った斬新なタピストリー。

それから親しい三橋遵氏の水面と釣りをイメージさせる作品(部分)。

影がキレイね。

下のは一緒に展示作業をした新鋭の野村晶子さんの作品。

下のは一緒に展示作業をした新鋭の野村晶子さんの作品。影のところは小さな和紙を重ねることで透けて見えるのがミソ。

この分野で日本のレベルは高く尊敬されるんですよ(ホント)。

(toyazaki)

本日より「(株)ヒラサ・オフィス」の所属アーティストとして演奏活動させていただくことになりました。

http://www.hirasaoffice06.com/

これは、平佐さんの奥様が選んで贈ってくださった型絵染め、塩野圭子さんの作品。うちの壁の色とよく似合います。12年後の「子年」には、どんな気分で飾るのかな、と思いつつ。

ヒラサ・オフィス代表の平佐さんが、若い頃「梶本音楽事務所」で、私の木琴の前の持ち主、往年の木琴奏者平岡養一さんのマネージャーをされていたというご縁もあり、このような話しにつながりました。

このHPを見て下さる方にとって、マリンバはとても身近な楽器だと思いますが、いわゆる「クラシック業界」は、オーケストラがあって、指揮者がいて、ピアニスト、ヴァイオリニスト...という世界。

なんだか、わたしは、ヒラサ・オフィスの「異色物件」といった様相ですが...だってカテゴリーは「others」(笑)...

みなさんにいい音楽を聴いていただけるよう、より一層がんばりたいと思います。

ところで、一昨日は、渋谷神泉の「文琳」という中華料理のお店で、平佐さんが歓迎会をしてくださいました。平佐さん、平佐さんの片腕松原さん、事務仕事を一手に引き受けておられる美声の四元さん、そして平佐さんの奥様、というメンバー。

「あっさり中華」と一言で片付けるにはもったいない、複雑且つシンプルな奥深いお味で、とてもおいしかったです。

その「文琳」河田シェフのレシピ本を見つけました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4054014100/qid=1097814785/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/250-2794498-1773835同じ味が作れるわけないのに、購入してしまう私。

どこまでも「体当たり」です。

通崎睦美

通崎睦美 製作所スタッフ

製作所スタッフ